Zollverein als Bergwerk

Ein Mythos entsteht

1847

Nicht weit von den Fettkohlevorkommen entfernt wird die Köln-Mindener Eisenbahnstrecke gebaut. Sie verbindet das rheinisch-westfälische Industriegebiet mit dem Rhein und über sie soll die Kohle zu Haniels Hüttenwerken und anderen Abnehmern gebracht werden. Die Eisenbahn macht die Investition für Haniel attraktiv: 1847 ist er gemeinsam mit seinen acht Kindern Alleineigentümer einer unterirdischen Fläche von 13,8 Quadratkilometer, die sie „Zollverein“ nennen – nach dem Zoll- und Handelsverbund der deutschen Staaten.

1851

Die erste Kohle wird gefördert. Zollverein ist eine der ersten Tiefbauzechen der Region. 1852 beginnt die Förderung über die Schächte 1 und 2. Das unterirdische Zollverein-Areal, das erschlossene Grubenfeld, ist so groß, dass bis 1914 drei weitere Anlagen mit acht Schächten gebaut werden: 3 / 7 / 10, 4 / 5 / 11 und 6 / 9. So kann die Jahresförderung von 56.303 (1851) auf 1,6 Millionen Tonnen (1901) Kohle gesteigert werden. Wurde anfangs in einer Tiefe von 170 Metern abgebaut, werden 1908 die 600 Meter erreicht. Die Belegschaft wächst schnell auf über 1.000 Mann – und mit ihr die drei Gemeinden Katernberg, Stoppenberg und Schonnebeck, unter deren Oberfläche die Kohle abgebaut wird. Sie entwickeln sich zu dicht besiedelten Industriedörfern.

1857

Franz Haniel lässt auf dem Zollverein-Areal die erste Kokerei errichten, auf der 1871 bereits 16.744 und 1882 27.700 Tonnen Koks hergestellt werden. Bis auf die Schachtanlage 6 / 9 erhält in den Folgejahren jede der Anlagen ihre eigene Kokerei. Diese werden mit der Zeit zu klein für die steigenden Produktionsmengen und ab Ende der 1920er-Jahre nach und nach stillgelegt.

1900

5.355 Bergleute arbeiten auf insgesamt drei Schachtanlagen. Zollverein gehört zu den größten Anlagen im Ruhrgebiet.

1920

Die Familie Haniel schließt für Zollverein eine Betriebs- und Interessengemeinschaft mit der Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb.

1926

Die Phoenix AG und damit Zollverein wird 1926 dem größten Montankonzern Europas, der Vereinigten Stahlwerke AG, eingegliedert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss der gesamte Zechenkomplex Zollverein in den 1920er-Jahren modernisiert werden. Der Abbau von Kohle soll rationeller und kostengünstiger erfolgen. Glanzstück der geplanten Sanierung soll der neue, zentrale Schacht XII für 24 Millionen Reichsmark sein. Den Auftrag erhalten Fritz Schupp und Martin Kremmer, die später zu den bedeutendsten Industriearchitekten Deutschlands zählen werden.

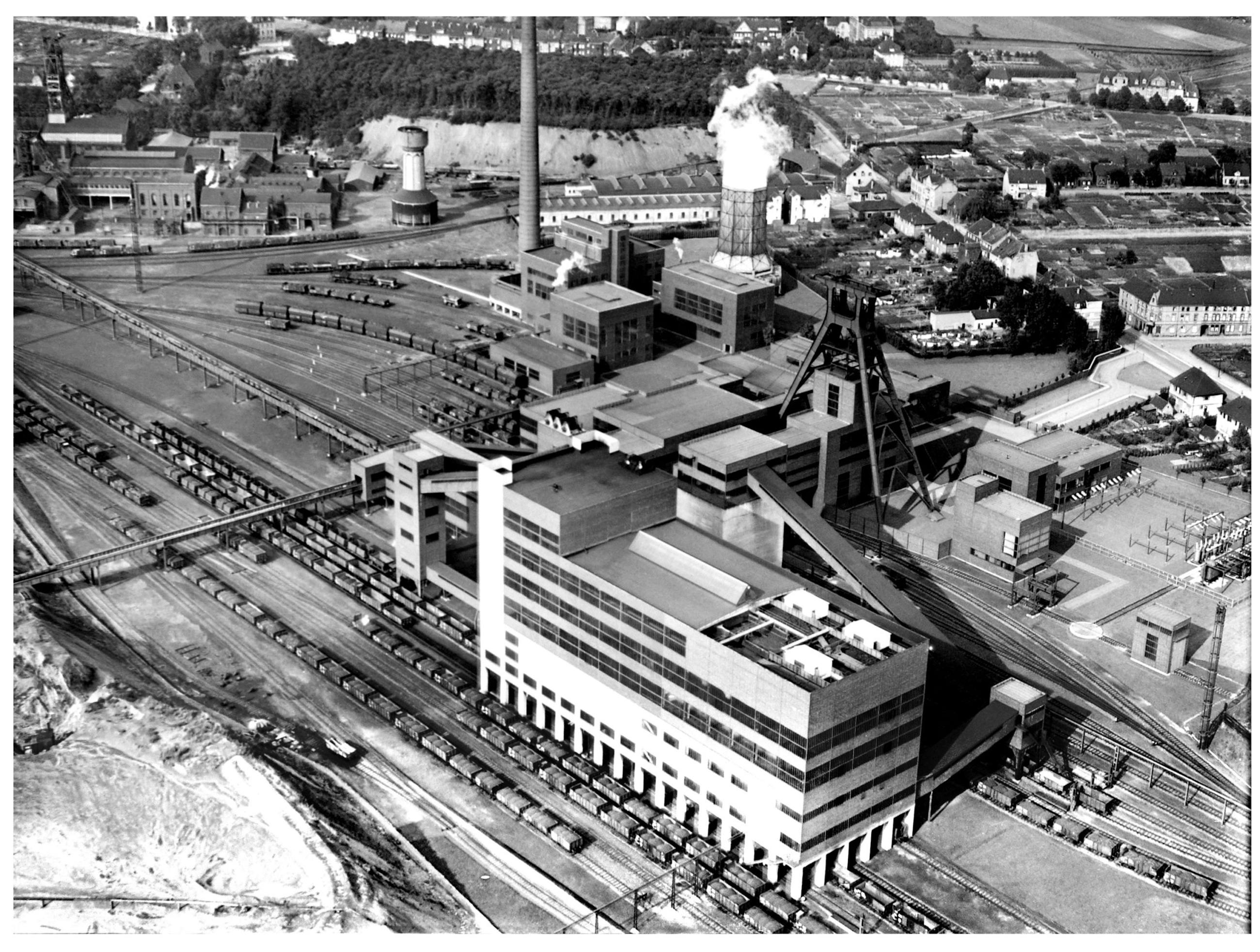

1932

Mit der Inbetriebnahme dieser großen Zentralanlage im Februar 1932 wird die Förderung auf den anderen Schachtanlagen eingestellt. Sie dienen nur noch der Seilfahrt, d.h. dem Personen- und Materialtransport, und als Wetterschächte. Die unterirdischen Kohlefelder werden zu einem großen Abbaubetrieb zusammengeschlossen, die Kohle wird ausschließlich über Schacht XII gefördert – 1933 stolze 12.200 Tonnen in 14.000 Förderwagen pro Tag. Damit ist Zollverein die leistungsfähigste Zeche des Ruhrgebiets, zeitweise sogar die förderstärkste der Welt. Die Architektur der Anlage wird beispielgebend für drei Jahrzehnte Industriebau im Ruhrgebiet.

1961

Mit dem deutschen „Wirtschaftswunder“ in den 1950er-Jahren steigt die Nachfrage nach Roheisen enorm – und damit auch nach dem dafür nötigen Brennstoff Koks. Fritz Schupp, der im Unterschied zu Martin Kremmer den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, wird mit der Planung einer großen Zentralkokerei beauftragt, die möglichst nahe an Schacht XII und der Köln-Mindener Eisenbahnstrecke entstehen soll. Im September 1961 wird der erste Koks „gedrückt“. Ab Ende der 1950er-Jahre kriselt der Bergbau. Das Erdöl, später das Erdgas, ersetzen in zunehmendem Maße die Kohle als Brennstoff, zudem macht die billigere Importkohle die heimische Förderung unrentabel. Der Kohleabsatz stockt, die Kohlehalden wachsen, das „Zechensterben“ beginnt. Allein 1964 werden 13 Zechen geschlossen. In Essen geht die Zahl der Bergleute von 54.413 (1958) auf 9.771 (1978) zurück.

1967

Zollverein gibt sein Abbaufeld 4 /5 /11 auf.

1975

Da die Zentralschachtanlage XII nun nicht länger ausgelastet ist, erfolgt eine Fusion mit der Zeche Holland in Bochum-Wattenscheid.

1983

Zollverein und Nordstern (Gelsenkirchen) werden zu dem Verbundbergwerk Nordstern-Zollverein zusammengeschlossen. Im selben Jahr beschließt die Ruhrkohle AG die Stilllegung von Schacht XII für den 23. Dezember 1986.

Insgesamt wurden während der Betriebsdauer der Zeche Zollverein knapp 220 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Die Zentralkokerei wird sieben Jahre später schließen und hat bis dahin 62 Millionen Tonnen Koks produziert.